土木四 王禮恩

每年台灣因交通死傷的人數高達50萬

交通的問題真的有這麼簡單嗎?

我們從道路幾何設計的角度

分析台灣交通的盲點

自從被外媒冠上「行人地獄」這一稱號,交通安全的議題在臺灣開始受到普遍關注。然而,交通安全問題發生的原因及解決方法少有人知;上至政府,下至地方民眾對交通安全各執一詞,究竟孰是孰非?

本文透過經營臉書粉絲專頁《標線改造台灣路》的兩位學長之訪談內容為基底,從分析臺灣的交通問題及現狀開始,到提出改善的做為及未來展望,期望能從交通從業者的角度對「臺灣交通」這個刻不容緩的議題進行深入淺出,發人省思的介紹。

「從道路幾何的角度分析台灣交通的盲點」

這樣一句話寫在粉專的簡介中,不免讓人好奇何謂「道路幾何」。據學長表示,所謂的道路幾何可以表示為一種分配空間的方法。粉專名稱中的「標線」一詞,就是一種把人、車、路所分配到的空間給予明確定位的工具。在交通中,人、車的移動可以視為一種「流動」,而這樣的「流動」以「自然」的方式所產生的「形狀」,便可謂之為「幾何」。

良好的設計,應該要具備直觀的特性;讓不同的用路人可以直覺、明確的知道自己的路權界線範圍。而這正是臺灣道路設計最大的癥結點之一,行車範圍沒有被明確定義的情況下,容易導致駕駛人把車開到不該開的地方而不自知。

車本社會和行人地獄?臺灣交通錯在哪?

臺灣現今的交通問題很大一部份源於最初的設計,把太多道路空間分配給了汽車,進而壓縮到了行人、自行車等弱勢用路人的空間,尤其離開北部後人行道的缺失屢見不鮮。

除此之外,名義上的「車本交通」也不代表對汽車駕駛友善。最諷刺之處莫過於儘管道路是以汽車為主體設計,卻沒有規劃好「車應該怎麼走」。包含車道突然消失,轉彎道或路肩突然出現等等。糟糕的動線以及模糊的空間分配不只危害行人,也影響汽車駕駛的安全。

人行、車行的界域模糊,此類無規劃的動線正是臺灣交通亂象的主因。而前文所提及之標線便扮演撥亂反正的角色,應為導引行動的交通基礎,然而此一改善在臺灣卻不受重視。事實上,標線改善不僅成本低,且能夠快速地定義空間分配,與交通改善給人大費周章、勞民傷財的印象不同,實為非常有效的短期做法。(當然,在有經費跟時間的情況下,還是要進行更根本的實體改善的長期工作)

若標線為交通的基礎,為何最初設計時會產生諸多問題?

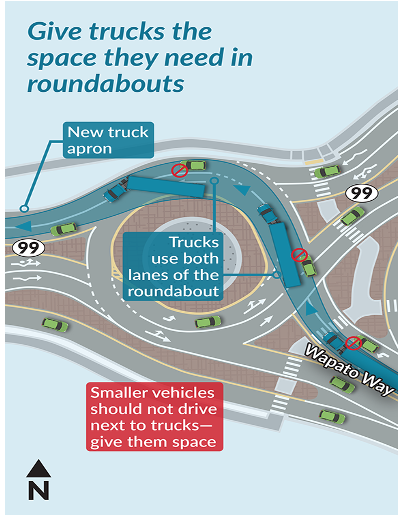

這是臺灣交通又一亟需改善的問題:規範的落後及不統一。學長將台灣交通規範的現狀比做「只有零件,沒有說明書」,導致各方作法有異,甚至同一個縣市的設計都不一致。而規範落後的問題更讓臺灣的道路設計停滯不前,導致不少在國外成效顯著的道路設計方式在臺灣無從談起。如:圓環設計中因應大小車轉彎半徑不同所設置的「裙環(apron)」即為一例。

然而,即使問題顯而易見,但欲在臺灣推動此類規範改變困難重重。環境會造就行為,正是錯誤的環境造成了錯誤的行為,錯誤的想法也隨之留下。這樣的習以為常亦是臺灣社會整體需要認知的到的問題。

道路改善的困難,潛藏於程序中的弊病

道路改善非一家之言,於正式的流程中需要經由多方審視,才能進入施作階段。由政府發起改善案後,應交由顧問公司進行專業的規劃,核對方案後再召開說明會告知地方,始得發包給工程業主,並協同顧問公司進行施作。

然而多數的情況,往往由民眾在事故發生後找上里長或議員,在缺乏正確認知的情況下往往會提出錯誤的解決方案。好比說忽略路口建物視線阻擋等問題,誤把設置紅綠燈當成唯一的改善方案。而政府作為承辦方,基於順應民意或專業知識不足等理由,容易被牽著鼻子走,導致不安全的措施通過。

其中最為致命的缺陷,莫過於對交通安全的不重視所導致的專業單位缺席。地方政府及民意代表往往將眼光放在高架橋、運動中心等光鮮亮麗的大型建設上,增設人行道等交通改善則無人問津,導致經費短缺,無力支付顧問公司設計。這讓交通安全的疑慮始終無法被解決。

交通改善的成功經歷,漫漫長夜乍現的一絲曙光

儘管推動改善困難重重,但一次成功的經歷卻能夠成為引發連鎖效應的契機。

學長分享自己改善第一條路的經驗,當時粉專剛創立,因緣際會與高雄交通局牽上線。剛好新上任的交通工程科科長對改善道路很有興趣,在雙方的合作下快速推動「左轉附加車道」的施作;以往可能費時近一年的改善僅僅用了三個月就完成。而當時在台灣還是新概念的「左轉附加車道」如今已經是全臺新劃道路都納入設計考量的元素。

後來學長繼續與科長合作,改善了當地多處道路。雖然曾經被民眾抨擊,但日後證明改善成效有彰。在地店家曾以「增設人行道會影響停車,進而影響生意」為由反對人行道增設;但事實證明良好的人行環境不僅能帶來人流,實質上也不會阻擋停車,只要規畫得當,對店家有利無弊。

「要先了解,才有機會改變」

「標線改造台灣路」如今有上萬名追蹤者,致力於推送國內外道路安全改善的成功案例或相關知識。有趣的是,學長最初在創辦粉專時並沒有明確的大目標或願景,而是當作自己工作紀錄的整理及備份。但在同性質粉專的大力宣傳下,僅僅第一個月就有了上千名追蹤者。在追蹤人數上漲的同時,學長亦不斷的提升自己規劃道路的能力,形成正回饋的循環,一步步從業餘到專業。

現在,學長期望能藉由粉專內容向民眾及政府機關傳達什麼樣的道路景況才符合「安全、常見」的標準。改變沒有辦法立刻發生,但理解可以從現在開始發展。同時,期望臺灣能夠在規範上與國際標準接軌,將正確的理解與使用規範的方法運用於設計中。

或許有些人會認為「臺灣地狹人稠,與他國國情不同,不適用他國作法」,不過粉絲專頁分享來自外國的成功案例,並不代表臺灣要完全照抄,而是其中的設計方法與思考邏輯可作為臺灣道路設計的借鏡。舉例來說,香港和臺灣同樣有路窄、路彎等問題,但承襲英國治理,市區道路皆有人行道。因應路窄,多設置道路為單行道、規劃停車彎並增設欄杆/防撞桿以滿足不同用路人及周遭居民的需求。同時利用人行道的形狀,有效傳達「轉彎方向」這一資訊,顯示當地道路設計者對於車流動向的了解。

來自學長的實話實說

兩位學長在業界作為交通改善的先行者,不畏困難及質疑,勇於指出問題並主張改變,其精神值得欽佩。文末,筆者邀請兩位學長對讀者,也就是身為用路人的各位發聲。儘管沒有辦法直接的改變身旁的環境,亦可藉由理解問題的方式改變自身的行為及看法。

一、哲維學長:

現在的民眾時常抱持失敗主義:「不用改,改了也沒效。改了沒人要用也沒人會用」這樣的論調時不時會出現。事實上,交通是習慣的問題,僅管一開始改變可能會有不適應的地方,但把時間拉長,這樣的聲音就會自然消失。不要害怕改變習慣,因為習慣終成自然,希望未來能藉由改變民眾的心理改變民眾的行為。

現在有一個問題是環境惡劣太多年,潛移默化之中導致用路人的行為也變得糟糕。因此需要設法營造正確的用路環境,來提升整體用路人的素質。

根據我在公部門的經驗,民眾的擔心時常來自不了解。所以我願意衝第一,只要有一次成功的案例,未來就有跟民眾談判的資本。就是因為沒有看過好的成果才會擔心,但只要成功案例出現了,相信民眾會自己做出正確判斷。

二、冠頡學長:

臺灣需要新的道路設計規則。駕駛的法規雖然存在,然而未被落實,工程法規則嚴重脫節,要追上國際的通例。雖然每個國家國情不同,有地狹人稠亦有地廣人稀之處,不過交通規畫的基礎邏輯都是一樣的。臺灣不管分隔島、轉向到、號誌、路口都落後很多,國外有很多值得學習的對象,可以改成臺灣的版本來使用。這點從我在國外的經驗、國外的閱歷來看可以論證。不管是紙面資料上,還是實際駕車體驗皆然。

總結

兩位學長豐富的經歷和獨到的見解,讓作為交通工程的志願者的筆者本人於此次訪談中收穫良多。期待更多讀者在對臺灣交通議題多一份了解的同時,對跟學長們一樣默默推動改善台灣交通的各位工作者們多一分敬意及感謝。更期望臺灣的交通在他們的努力下,能夠逐步、確實的變得更加友善、安全,擺脫「行人地獄」的惡名。